台湾省高中生物阅读测验试题11-20篇

| 内容 | 进度 |

| 阅读(11) 结核病 | |

| 阅读(12) 神经系统的信号传递 | |

| 阅读(13) 细胞复制的调控 | |

| 阅读(14) 长寿基因 | |

| 阅读(15) 海洋性贫血 | |

| 阅读(16) 温室效应 | |

| 阅读(17) 生物五界分类 | |

| 阅读(18) 生态系多样性 | |

| 阅读(19) 臭氧洞 | |

| 阅读(20) 红树林 |

阅读(11)

结核病是因结核菌所引起的疾病。在结核病患者的『痰』中含有结核菌,经过这些结核病患者咳嗽或是打喷嚏等所飞散出来的飞沫中,就含有该种病菌。由于飞沫的液体成分很容易蒸发,细菌就呈现裸露状态,并由且于它们很轻,会一直在空中漂浮着而很难落到地板等地表上面。由其所处的高度推论,人类呼吸细小的结核菌后,就可能抵达肺部深处的肺泡,然后定着、增殖、感染。

只要与结核病阳性带原者在讲话距离上接触,普遍将被传染。但以目前现代化高楼大厦建筑来看,即使两者距离较远,也有可能透过通风口而被感染,要想防止这类空气传染是非常困难的。

结核病是即使受到感染,也有80~90%的人不会发病。这是因为人体只要二个月左右就能产生自体细胞免疫,另外也可藉接种卡介苗(BCG)激发体内抗体以产生免疫功效,使结核菌的增殖几乎完全停止。若是一但无法产生抗体,免疫作用失灵,细菌就不光祇是停留在肺中而已,还会经由支气管以外的其它导管、血液、淋巴管等三种管道广布全身,并且会引发髓膜炎、腹膜炎、肾结核、骨或关节的结核等各种各样的结核病,假如没有做适切治疗也有致死的可能。假使完全没有接受卡介苗接种的婴儿受到感染,则有可能变成粟粒结核或是结核性髓膜炎等较严重的疾病。然而接受了卡介苗接种,免疫功效也不是完全能发挥作用,因为部分人还是无法产生自体免疫细胞,终究会得到结核性胸膜炎或肺结核。

从埃及的木乃伊也感染了肺结核的事实可知,结核病已经困扰人类数千年了。现在是因为有『利福平』、『hydrazin』等抗结核药被开发了,所以只要好好地接受正确的治疗,就一定能够完全治愈。

现在被当成世界级标准的结核病治疗法,是在最初的二个月期间,每天服用利福平、hydrazin、pyrazinmide、ethambutol等四种药物,以后的四个月期间服用利福平和hydrazin二种药剂,总计六个月的治疗期。在最初的二个月期间,可以注射链霉素来取代ethambutol。最初的四种药剂适用来杀死多达数亿至数百亿病巢内的结核菌,然后再应用利福平和hydrazin二种药剂治疗代谢率低的残留结核菌,让它们在四个月内根绝。

治疗期间可能出现二类问题,一类是不规则治疗或是不完全治疗。不规则治疗是指在六个月确实地持续服用药剂是一件很辛苦的事,同时又将出现副作用引起胃肠障碍,或是影响肝脏功能等症状;另外也会一不小心就会忘了吃药;或是服用药物一个月后自觉症状消失而中途停止服药。不完全治疗是指部分病患只顾服用容易吞服的药物,因此结核菌就会对该种药物产生抗药性,届时即使事后拼命服药也已经为时已晚,导致可能治疗失败,或者是得花上数年来再服用副作用更多的药物。

另一类是被具有抗药性菌感染结核病所产生的问题。虽然通常使用利福平和hydrazin治疗结核病,然而目前已经出现同时对这二种药剂带有抗药性的『多剂抗药性结核病』,而且通常是无法治愈的,所以死亡的病例也很多。曾经在医院中发生多剂抗药性结核病的集体感染,当时造成一位年轻的护士死亡。倘若多剂抗药性结核病一旦在医院内出现经常性感染,就会造成不可收拾的大事。

1.根据此篇文章的报导内容,结核病的病原体有何特性?

(A)属于真核生物 (B)属于原核生物 (C)以RNA为遗传物质 (D)具有月太聚糖构成的细胞壁 (E)利用轴丝运动

2.根据此篇文章的报导内容,结核病在人体内的扩散途径为何?

(A)神经系统 (B)循环系统 (C)淋巴系统 (D)呼吸系统 (E)骨骼系统

3.根据此篇文章的报导内容,结核病的治疗全程皆必须使用到哪些药剂?

(A)利福平 (B)链霉素 (C)hydrazin (D)pyrazinmide (E)ethambutol

4.根据此篇文章的报导内容,造成结核病治疗失败的人为原因为何?

(A)未按时服药 (B)自行中止服药 (C)感染多剂抗药性结核菌 (D)改服中医偏方 (E)结核菌经由中央空调系统传播

5.根据其它新闻报导信息,结核病可能会引起哪些并发症?

(A)髓膜炎 (B)腹膜炎 (C)胸膜炎 (D)脊椎骨疡 (E)关节结核

【答案】1.BD 2.BCD 3.ABCDE 4.ABD 5.ABCDE

阅读(12)

二○○○年诺贝尔医学暨生理学奖,颁给了肯尔德、葛林佳、卡尔森等三位。得奖理由是『阐明神经系统信号传递的机制』。已知动物脑中具有无数的神经细胞,而人脑则拥有一百亿个以上的神经细胞,这些神经细胞彼此连结,形成复杂的神经网络。神经细胞彼此连接的部位称作突触,突触在神经细胞间的情报交接、信号传递上担负重要的任务。

得奖人之一的肯德尔教授则是阐明了突触的变化,为学习和记忆的本质。他以海生软件动物『海兔』作为研究材料,海兔可进行单纯的防御反射。海兔的防御反射可藉某种刺激而增强,反射可持续增强并可维持数天至数星期,因此可视防御反射为一种学习行为。肯尔特教授阐明了此种学习行为系突触功能变化所致。至一九九○年,科学家才发现这种突触功能变化也出现在哺乳类,而且『有突触才有记忆』的基本原理也适用于人类。

另一得奖人葛林佳教授则是阐明了多巴胺等神经传导物质在突触上的作用机制。在突触上,位于送出情报侧的神经细胞会释出神经传递物质,位于接收情报侧的神经细胞则是利用受体接收神经传递物质。受到多巴胺刺激,受体会增加成为下一个情报讯息的物质量。该物质的增幅,将会影响『左右神经兴奋程度』的离子通道等,使神经细胞的功能发生变化。

另一得奖人卡尔森于一九五○年提出多巴胺在脑情报传递上的重要性,他首先确认出与身体运动密切相关的大脑基底核有许多多巴胺存在。因为在体内无法合成多巴胺的动物,会像人类罹患帕金森氏症一样,运动功能明显受损。他先将多巴胺的前驱物『左多巴』注射入动物体内,发现左多巴在该动物脑中转变成为多巴胺,促使该动物的运动功能恢复正常。左多巴目前仍用作帕金森氏症病程进展的有效治疗药剂,而帕金森氏症至今仍以难以治愈而众所周知。

肯尔德、葛林佳、卡尔森等三位的研究,在了解信号传递紊乱将导致神经与精神疾病的机制上,也扮演着决定性的角色。

1.根据此篇文章的报导内容,肯德尔有何重要贡献?

(A)利用海鞘研究突触的功能 (B)利用海兔研究学习行为 (C)发现多巴胺存在于大脑基底核 (D)发现多巴胺引发帕金森氏症 (E)发现多巴胺在突触上的作用机制

2.根据此篇文章的报导内容,卡尔森有何重要贡献?

(A)利用海鞘研究突触的功能 (B)利用海兔研究学习行为 (C)发现多巴胺存在于大脑基底核 (D)发现多巴胺引发帕金森氏症 (E)发现多巴胺在突触上的作用机制

3.根据此篇文章的报导内容,葛林佳有何重要贡献?

(A)利用海鞘研究突触的功能 (B)利用海兔研究学习行为 (C)发现多巴胺存在于大脑基底核 (D)发现多巴胺引发帕金森氏症 (E)发现多巴胺在突触上的作用机制

4.根据此篇文章的报导内容,突触有何特性?

(A)神经细胞与目标细胞相汇合处称为突触 (B)突触可释出神经传导物质

(C)突触后的树突具有接收神经传导物质的受器 (D)突触的神经物质传导速率大于神经纤维的神经冲动传导速率 (E)神经细胞的树突和轴突皆可释出神经传导物质至突触中

5.根据其它新闻报导信息,神经传导物质有何特性?

(A)正肾上腺素属于使人感觉幸福的物质 (B)多巴胺属于胆固醇的衍生物

(C)血清素属于使人感觉快乐的物质 (D)乙酰胆碱大多产生兴奋性的作用

(E)脑内啡属于使人满意的物质

【答案】1.(B) 2.(C) 3.(E) 4.(A)(C) 5.(A)(D)

阅读(13)

二○○一年诺贝尔医学暨生理学奖,由英国帝国癌症研究基金会的纽尔斯和杭特,与美国西雅图癌症研究中心的哈特威尔等三人共同荣获桂冠。他们三位的重要贡献在于揭开细胞复制以及精密调节此机制的神秘面纱。

所谓细胞周期,指的是G1、S、G2、M等阶段时期。G指的是空隙(gap),S指的是合成(synthesis),M指的是细胞有丝分裂(mitosis)。目前我们对细胞周期的认知,为每个阶段或是时期交界都有所谓的『检查点』,其意义类似于工厂制造过程中的品管控制。G1阶段所监测的为细胞个体的大小,在细胞成长过程中,细胞核遗传物质有没有受外界高能辐射线或化学物质的影响而突变,若有则启动修复系统。S阶段则是在进行DNA复制,而G2阶段主要在检查所有染色体DNA是否都被复制且限于一次,若一切都正常才能进入最后细胞分裂M阶段。

得奖人之一的哈特威尔利用酵母菌当作实验模型,来研究细胞复制与细胞周期。经由1970~1971年一连串精细缜密的实验证明,他分离出带有能控制细胞周期的变异基因的酵母菌细胞,藉由此种方法,他鉴别出超过一百个与控制细胞周期相关的基因,这一类群的基因称之为『CDC基因』。在这类基因当中,又以CDC28最为重要,它控制了进行细胞周期G1阶段的第一步『起始点』。纽尔斯则是发现了酵母菌所带有的CDC2蛋白。

此外,哈特威尔还研究了酵母菌对放射线敏感程度及所产生的影响。立于先前所得研究成果的基础上,他提出了检查点的概念,这意味着当细胞的DNA受到伤害,便会促使细胞周期暂停,暂停的目的是要让细胞再进行到下一个阶段前,有足够的时间去修复已受损的DNA。尔后,哈特威尔将检查点的概念推广,使其包含了细胞周期中各阶段必须依照正确的流程运作,才能进入下一个阶段,与工厂生产过程中的品管功能相似。

另一得奖人杭特则是在1980年代初期利用海鞘当作实验模型,而发现了第一个『周期素』分子。周期素是一种会随着细胞周期的转换而分解或形成的蛋白质。会被取名为周期素,主要就是因为它的活性与数量会随着细胞周期而呈现规律性的变化。周期素分子会与CDK分子相结合,促使CDK活化并且较容易被磷酸化。

许多蛋白质属于周期性蛋白质,有其特定时空所扮演的角色,当阶段性任务完成就会遭到分解或失去活性。周期素亦属于周期性蛋白质,会随着细胞周期而分解,对于控制细胞周期相当重要。尔后杭特也在其它动物身上发现有周期素,证明该种蛋白质的重要,而且在生物演化的过程中显得相当保守,其构造变化不大。至今大约已有十种周期素在人体内发现。

CDK分子的数量是固定的,然而CDK可与各式不同的周期素配对相结合,便能产生出不同的活性。倘若将周期素比喻作齿轮组或变速箱,CDK就如同引擎,两者合力推动细胞进行一次又一次的细胞周期,使得生物体得以修复组织或是生生不息的繁衍下去。

纽尔斯、杭特、哈特威尔等三人对生理医学所做出的贡献,增进了许多基础研究,同时也套用在许多应用领域。其中最重要的莫过于了解正常细胞在转换成癌细胞时,所产生的染色体不稳定现象。

1.根据此篇文章的报导内容,哈特威尔有何重要贡献?

(A)利用酵母菌研究细胞周期 (B)利用海鞘研究细胞周期 (C)发现CDC基因控制细胞周期 (D)发现CDK基因控制细胞周期 (E)发现周期素会随着细胞周期而变化

2.根据此篇文章的报导内容,杭特有何重要贡献?

(A)利用酵母菌研究细胞周期 (B)利用海鞘研究细胞周期 (C)发现CDC基因控制细胞周期 (D)发现CDK基因控制细胞周期 (E)发现周期素会随着细胞周期而变化

3.根据此篇文章的报导内容,周期素有何特性?

(A)与控制细胞周期有关的基因 (B)与控制细胞周期有关的蛋白质

(C)会随着细胞周期而呈现规律性变化 (D)与CDK共同控制细胞周期

(E)功能相当于细胞周期中的检查点

4.根据此篇文章的报导内容,CDC有何特性?

(A)与控制细胞周期有关的基因 (B)与控制细胞周期有关的蛋白质

(C)会随着细胞周期而呈现规律性变化 (D)与CDK共同控制细胞周期

(E)功能相当于细胞周期中的检查点

5.根据其它新闻报导信息,细胞周期有何特性?

(A)M期包括有丝分裂和细胞质分裂 (B)S期包括核蛋白合成和DNA复制 (C)G1位于M期之前和S期之后 (D)G2位于M期之后和S期之前

(E)细胞在特化的过程中仍具有G1和G2

【答案】1.(A)(C) 2.(B)(E) 3.(B)(C)(D) 4.(A)(E) 5.(A)(B)

阅读(14)

科学家研究的人瑞愈多,就愈肯定长寿是会遗传的。研究人员抽取长寿人瑞的血液以进行DNA比对,结果发现第四号染色体有一段,可能就是『长寿基因』的位置,第二号染色体也有一段,不过可能性较低。科学家将持续扩大实验的对象,试图精确定位出梦寐以求的『长寿基因』。

科学家认为这些基因应该既能减缓老化,又能够防范老年相关疾病。其运作方式之一,可能就是限制『自由基』的活性。自由基是人体内一群带电不均衡的微小分子,化学性质不稳定,很容易攻击周遭的分子,产生氧化还原的反应,导致身体细胞及机能受损。但科学家进行的动物实验显示,某些基因可以防范自由基的攻击,因此延长动物的寿命。科学界已经发现自由基是心脏病与中风的重要致病因素,自由基很可能也在老化过程中扮演重要角色。

虽然目前科学界将焦点放在基因研究,但是也对许多其它问题深感兴趣,例如部分科学家就认为人脑会建立『认知储备』,使人体在老年后不致于变得痴呆。而精神、乐观、幽默、财务稳定、压力管理与友情这些因素,都可能与长寿有关。对于关心自己生命的人,延长生命之道则是在于增加个人健康的年岁。

1.长寿基因最有可能位于何处?

(A)第2号染色体 (B)第4号染色体 (C)第6号染色体 (D)第8号染色体

2.长寿基因如何减缓老化?

(A)治疗老年疾病 (B)产生氧化还原反应 (C)抑制自由基的活性 (D)攻击周遭的分子

3.长寿与何者无关?

(A)承受压力 (B)财务宽裕 (C)乐观和幽默 (D)友情和亲情

4.个体老化与何者无关?

(A)生殖力衰退 (B)关节退化 (C)记忆力减退 (D)胸腺萎缩

5.细胞老化与何者无关?

(A)染色体的端粒随细胞分裂而变短 (B)端粒酉每基因被活化 (C)DNA于复制时发生变异 (D)外在因素造成DNA受损

【答案】1.(B) 2.(C) 3.(A) 4.(D) 5.(B)

阅读(15)

海洋性贫血是隐性遗传的血液疾病,可分甲型和乙型两种,主要分布在地中海附近、台湾、中国大陆长江以南和东南亚一带。台湾人口大约6%带有这项缺陷基因,但带原者身体状况和一般人无异。胎儿若为重症甲型海洋性贫血,则怀孕中期会出现胎儿水肿、腹水、胎盘肿大等,大部分胎儿出生后不久即死亡,少数会胎死腹中。若胎儿是乙型重症患者,出生后数月会开始贫血,终身需要定期输血以维持生命,或经由骨髓移植挽救生命,还需要接受排铁剂治疗。

目前婚前健康检查或产检都会全面筛检海洋性贫血,若夫妻皆为带原者,则在怀孕12至18周时,必须接受绒毛膜取样和羊水穿刺,取得胎儿DNA作诊断,如果胎儿确定罹患重症海洋性贫血,可施以治疗性流产。尽管已全面筛检,许多家庭在确定孕妇有问题胎儿时,宁可听信神明保证胎儿没有问题,致使台湾目前每年仍有零星的重症患者出生。

1.预防海洋性贫血的方法?

(A)婚前健康检查 (B)定期产检 (C)羊膜穿刺 (D)人工流产 (E)听取神明建议

2.目前可治疗重症海洋性贫血的方法?

(A)绒毛膜取样 (B)定期输血 (C)基因疗法 (D)骨髓移植 (E)排铁剂

3.某男婴与其父皆患有重症海洋性贫血,其母身体状况良好

(A)海洋性贫血属于性联遗传 (B)海洋性贫血属于父系遗传 (C)海洋性贫血属于母系遗传 (D)其母带有海洋性贫血基因 (E)其母不带有海洋性贫血基因

4.某位女同学患有重症海洋性贫血,其余家人皆身体状况良好

(A)父母皆非海洋性贫血基因带原者 (B)父母皆为带原者 (C)姊姊为带原者之机率为1/2 (D)哥哥为带原者之机率为2/3 (E)弟弟非带原者之机率为1/4

5.何者与海洋性贫血具有相同的遗传方式?

(A)前额白发 (B)苯酮尿症 (C)半乳糖血症 (D)软骨发育不全 (E)牙齿缺珐琅质

【答案】1.(A)(B)(C)(D) 2.(B)(D)(E) 3.(D) 4.(B)(D) 5.(B)(C)

阅读(16)

根据研究,气候环境不稳定之变动是台风形成之要因之一。产业升级增加二氧化碳之排放,随之地球温室效应的增强,是导致大气不稳定的原因之一。

过去一百年,地球整个表面的平均温度,大致每年上升摄氏0.005度,据研究,其主因为大气中『温室效应气体』之二氧化碳、甲烷、氟氯碳化合物等浓度的增加。因为地球温室效应,导致大气与海水的温度皆上升,使得大气与海水之间的热与水分的循环量起微妙变化。如此,大气之流动亦会变化,近几年世界各地频繁发生之多雨、台风、洪灾、干旱、异常低温等『异常气象』,温室效应亦为原因之一。

温室效应对河川、盐海水域之水文环境的影响,亦不可忽视。气温一增高,则水分的蒸发散量亦会增加,河川之流量会减小,直接影响整体水资源的开发利用;地表温度上升会导致动植物、浮游生物更加繁殖,下水道亦会增加臭味;与沿海因高潮位产生海水倒灌之海岸灾害等。总之,漠视『地球温室效应』对气候环境变动的影响,会增加自然环境对人类的反扑力量。这可能是大家痛定思痛洪水灾害之相关问题时,常忽略、却应加以省思的重要课题。

科学家认为『温室效应』是维持地球表面温度的重要过程,是今天的生物圈得以存在的主因之一。太阳的辐射主要以可见光与紫外线通过大气,照射地球,使得地表变热。这些热能会以红外线的形式再释回到大气中,其中一部分逸散到外层空间,但大部分的热辐射会被大气层中微量的『温室效应气体』所吸收,使得地表维持温暖,称为地球的『温室效应』。

常见的温室效应气体有水蒸气、二氧化碳、甲烷等。人类活动对大气中水蒸气的总量影响有限,但工业革命后,人类活动使大气中二氧化碳、甲烷及氮氧化物的存量明显增加,造成『全球增温』现象。为了比较温室效应气体对目前全球增温现象的影响,科学家通常引用『温室效应指数』,以二氧化碳为相对标准,估算定压下每单位体积的气体所吸收的红外线辐射量。

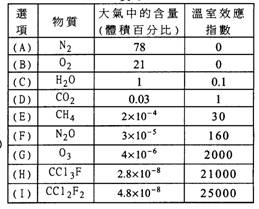

下表(A)至(I)表示九种气体在大气中的体积百分比,及其温室效应指数。

1.表中(A)至(I)九种气体,哪一种气体的分子,平均吸收红外线的能力最大?(请填代号A~I其中之一)

2.根据表中的数据,下列有关地球『温室效应』与『全球增温』的叙述,何者正确?

(A)温室效应气体直接吸收来自太阳的可见光,维持地表的温度 (B)地球的温室效应主要是人类大量燃烧各种化石燃料造成的 (C)二氧化碳是对温室效应总贡献最大的温室效应气体 (D)气体分子中的原子数越多,温室效应指数越高

(E)水蒸气不是导致目前全球增温的物质

3.依据此篇短文之描述,下列有关温室效应的叙述何者正确?

(A)温室效应只造成地球的平均气温的增加,不会引起其它效应 (B)本文所指的温室效应气体是二氧化碳、氯气、甲烷等三种气体 (C)温室效应是防灾科技必须重视的课题之一 (D)地表温度上升会造成空气中水气含量的减少

4.若仅考虑温室效应,且公元2000年地球的平均气温是15℃,那么公元1900年时的地球平均气温为何?

(A)10℃ (B)14.5℃ (C)15.5℃ (D)20℃ (E)资料不足,无法估计

【答案】1.(I) 2.(E) 3.(C) 4.(B)

阅读(17)

在生物的五界分类中,除原核生物外,其它四界均为真核生物。真核生物的细胞具有胞器,其细胞核有膜包围。科学家认为真核生物是起源于原核生物,其过程包括二个步骤,首先是形成内膜系统,原核细胞的细胞膜向内凹陷,而形成内膜系统,包括内质网、高基氏体和核膜。

科学家马里斯科夫斯基和马吉利斯提出内共生学说,认为叶绿体是由蓝绿菌类光合性原核生物进入大型的细胞之内共生而成,而粒线体则可能是由好氧异营性细菌与大型细胞共生后所产生。这两种原核细胞可能是因体内寄生或被大细胞所捕食后,未被消化分解而进入细胞内继续存在。一旦开始共生后,就演变为互利共生,异营性的寄主可自光合性共生物获得养分,在一个氧含量日增的世界中,一个厌气性细胞因好气性的内共生物而获得利益。这些原核生物与细胞的集合体,逐渐整合而成为一个单一而可分离的真核细胞或真核生物。在演化过程中,粒线体先与寄主细胞共生,然后叶绿体再进入共生而产生光合作用的真核细胞。

科学家已获得下列证据证实内共生说:叶绿体与粒线体的大小,与细菌比较差异不大。叶绿体和粒线体均具有内外两层膜,其构造与细菌相似,膜上有若干酵素以及运输蛋白。叶绿体与粒线体均以二分法增殖,与细菌相同。叶绿体与粒线体的DNA与细菌相同,是由双股核酸链组成的环状DNA,且缺乏组蛋白。叶绿体与粒线体具有tRNA,核糖体及其它转录及转译所需成分。叶绿体与粒线体的核糖体大小与细菌的核糖体相似,而与真核生物的核糖体不同。叶绿体的rRNA是自叶绿体DNA转录而成,而碱基序列与若干光合细菌的rRNA类似。若干原生生物的粒线体的基因体之构造及功能与细菌相似。

原核生物包含真细菌和古细菌。真细菌系指一般细菌,而古细菌则包括一些特殊的细菌,例如嗜热细菌、嗜盐细菌、产甲烷细菌。这些细菌栖息于极端恶劣的环境,如温泉、盐湖等处。它们与其它细菌不同,具有多种RNA聚合酉每。科学家认为这些细菌代表现存有机体的最古老种类。

内膜系统与胞器的形成,引发了生物多样性的爆发。原核生物演化为真核生物是藉内膜系统与胞器的演变。由于细胞核的出现,再加上粒线体与叶绿体的内共生,使生物渐趋多样性。

古动物属于原生动物界,例如肠朵梨虫为一种具有鞭毛的单细胞生物,可感染人体的肠道,引起腹绞痛和严重的腹泻。此种动物缺乏粒线体和叶绿体,因此被认为是真核生物与原核生物最相似的生物。

叶绿体的丧失促使原生生物界产生多样性变化,有些似植物,例如双鞭藻、裸藻、金黄藻和硅藻。而有些丧失叶绿体而类似动物,例如鞭毛虫。有些则似真菌,例如水霉菌。真菌与动物都是丧失叶绿体,而成为异营生物。褐藻、金黄藻和硅藻的叶绿体则可能来自退化的红藻细胞。

1.根据此篇文章的报导内容,在形成内共生关系之前,大型细胞有何特性?

(A)有氧呼吸 (B)无氧呼吸 (C)吞噬细胞 (D)异营生物 (E)自营生物

2.根据此篇文章的报导内容,有哪些证据可证实内共生学说?

(A)粒线体和细菌皆具有内外二层细胞膜 (B)叶绿体和光合细菌皆具有相同的rRNA (C)粒线体和叶绿体的环状DNA皆缺乏组蛋白 (D)粒线体和叶绿体皆具有相同的DNA和tRNA (E)粒线体和叶绿体皆能进行转录和转译

3.根据此篇文章的报导内容,真细菌与古细菌有何异同?

(A)皆属于原核生物 (B)皆不具有内膜系统和胞器 (C)皆具有多种RNA聚合酉每 (D)皆可代表现存的最古老有机体 (E)皆具有嗜热和嗜盐的特性

4.根据此篇文章及其它信息媒体的报导内容,粒线体和叶绿体有何异同?

(A)皆与原核生物形成内共生关系 (B)内膜皆具有电子传递链 (C)皆可藉质子浓度梯度产生ATP (D)皆具有克列伯循环和卡尔文循环 (E)皆兼行同化作用和异化作用

5.根据此篇文章及其它信息媒体的报导内容,原核生物与真核生物有何异同?

(A)皆具有内膜系统和胞器 (B)皆以DNA为遗传物质 (C)皆兼行无性生殖和有性生殖 (D)皆兼具遗传和繁殖的特性 (E)皆兼行有氧呼吸和无氧呼吸

【答案】1.(B)(C)(D) 2.(C)(E) 3.(A)(B) 4.(B)(C) 5.(B)(D)

阅读(18)

生态系多样性涉及数量的评估,这是相当棘手的问题。就遗传多样性及物种多样性,均极易举出数量多寡,以显示其多样性。尤其是物种多样性举出全球物种数目已具备多样性意义。而生态系多样性以全球观点来评估相当困难,问题症结包括生态系量的定义及分类的界定。由于生态系除生物外尚包含环境因子,例如土壤、气候和水分。

学者米勒依据世界各地的气候、植被和地质,将全球主要陆域生态系分为十二类。他认为决定生态系形成的主要因素是气候,而平均气温和平均降雨量是气候的两大因子,尤其是降雨量是限制因子决定陆域生态系为沙漠、草原或森林。

沙漠地区其年平均降雨量少于25公分,因此雨水不足以供应植物的生长。而沙漠又依温度可区分为热带、温带和寒带等三种类型。热带沙漠如撒哈拉其面积达全球沙漠面积的五分之一。温带沙漠如美国南加州夏季炎热而冬季严寒。寒带沙漠如西伯利亚南部的戈壁沙漠,冬季寒冷而夏季温暖或炎热。沙漠地区的植物均应需要而储积水分,而动物则白天躲藏于地下,夜晚外出活动。

草原生态系亦可分为三种类型,即热带草原、温带草原和极地草原。热带草原位于赤道的两边,夏冬季节干旱,而春秋季节雨量丰沛。温带草原位于大陆的内陆区域。例如美国西部和加拿大,由于土壤肥沃,此地区成为世界主要的谷仓。极地草原或称北极苔原,位于北极冰冻地区,此生态系气候严寒风势凛冽,而整年为冰雪所掩盖。植物稀少,仅有地衣类、芦苇、苔藓类、草类和矮小灌木。夏季时方有昆虫,例如蚊、蝇等出现。

森林生态系可分为热带雨林、温带落叶林和北方针叶林等三类。热带雨林位于赤道附近,例如南美亚马孙河、非洲的刚果,以及亚洲的东南亚地区。此类生态系气温高,雨水充沛,动植物种类繁多。温带落叶林生态系的气温适中,四季分明,优势种植物为一些落叶树,例如枫、橡、白杨和山胡桃。这些落叶树冬季落叶似静息状态。北方针叶林分布于欧亚大陆及北美大陆北部,气温低,植物常年均可行光合作用,为世界木材的主要生产地区。

生物多样性为人类永续生存的命脉,保育生物多样性实为人类刻不容缓之任务。科学家们更指出维护生态环境的稳定,就必须维持自然界多样性的基因、物种和生态系。

为了挽救基因消失、物种灭绝和生态系恶化,联合国于1992年6月在巴西里约热内卢召开环境与发展大会,全世界一百余国签署了『生物多样性公约』,至1998年5月,缔约国已增至172个。该公约的目标是在保育生物多样性,永续利用其组成部分,并公平合理分享利用遗传资源所产生的惠益。该公约并厘定原则,规定各国有权开发其资源,同时亦有责任保育主权范围内的生物多样性,同时应确保不致对他国的环境造成损害。

1.根据此篇文章的报导内容,决定各生态系形成的主要非生物因素为何?

(A)气候 (B)地形 (C)气温 (D)雨量 (E)土壤

2.根据此篇文章的报导内容,各沙漠生态系有何异同?

(A)降雨量皆低于250公厘 (B)皆夏季炎热而冬季严寒 (C)皆冬季严寒而夏季温暖 (D)日夜温差皆呈现很大差异 (E)生物歧异度皆很低

3.根据此篇文章的报导内容,各草原生态系有何异同?

(A)皆位于赤道附近 (B)皆位于内陆区域 (C)皆有明显的干季和雨季之分

(D)夏冬皆为干季,春秋皆为雨季 (E)主要生产者皆为一年生草本植物

4.根据此篇文章的报导内容,赤道附近主要有哪些生态系分布?

(A)热带雨林 (B)落叶林 (C)针叶林 (D)沙漠 (E)草原

5.根据此篇文章及其它信息媒体的报导内容,有关于生物多样性公约,下列叙述何者错误?

(A)由联合国的成员国发起与签署 (B)台湾已于1998年5月参与此公约之签署 (C)世界各国应依据此公约为保育生物多样性付诸行动 (D)世界各国依据此公约可以合理利用生物资源 (E)世界各国依据此公约已可完全遏止物种灭绝和生态恶化

【答案】1.(A)(C)(D) 2.(A)(D)(E) 3.(C) 4.(A)(D)(E) 5.(B)(E)

阅读(19)

大气的臭氧约有90%分布在离地大约10~50公里的平流层内,在20~30公里附近的大气层臭氧浓度最高,因此被称为臭氧层;在对流层内臭氧量很少。1985年英国科学家法曼发现南极郝利湾上空的臭氧量,自1979年以来每年春季急遽减少。媒体在报导这事件时,习惯采用『臭氧洞』这名词,意指臭氧特别稀薄的区域(小于220DU1),而非真有一个『破洞』。从1982~1991的十年间,南极臭氧洞的面积扩大了10倍,1992年南极臭氧洞最大时曾超过2300万平方公里,约为南极大陆面积的1.5倍。1993年南极臭氧洞不仅笼罩南极大陆,而且扩及南美洲的部分地区,1993年后之后臭氧洞最大时的面积比北美洲还大,在1998年的臭氧洞最大。

平流层臭氧减少的原因被认为是氟氯碳化合物(CFC)的影响,CFC种类很多,例如CFC-11、CFC-13,前者常用于空调、发泡剂、喷雾剂,后者常用于电路板、清洗溶剂。多数CFC的光解发生在25~35公里高处,正是臭氧量最多之处。早期由于CFC对臭氧的影响未有直接证据,科学结果也不是十分肯定,所以争论不断,直到1985年法曼等人的南极臭氧观测结果发表以后,CFC对臭氧的破坏才被确定。其主要关键就在CFC中所含的Cl,被释出后会被臭氧分解。

主要工业国家多位于北半球,北半球大气的CFC平均浓度比南半球高。臭氧洞主要发生于南半球,显然和南极的特殊地区环境和气候有关。南极极地平流层云(PSC)和极地涡旋为主要关键。每年6月南极冬季来临,永夜缺乏太阳照射,气温很低,当气温降至-78℃,平流层中的三水硝酸(HNO3‧3H2O)会包围硫酸微粒,凝结成较大的颗粒,形成PSC。如果气温持续下降至-83℃,水汽也会附着在三水硝酸颗粒表面,凝结成冰粒。在凝结过程中,三水硝酸PSC会吸收HCl,再和ClONO2反应,生成硝酸,放出氯气,结果HOCl和Cl2累积在大气中,HNO3存在冰粒中。

极地涡旋约在每年5、6月间,因强烈的冷气团环流而形成,一直持续到11月温度回升时才会消散。由于涡旋的风速强劲,涡旋内部的空气会与周围的空气隔离,使得HOCl、Cl2累积在涡旋内,同时也有助于生成PSC。当9月底、10月初,春天的太阳照到南极,大量累积的HOCl、Cl2分解,迅速消耗臭氧,因此生成臭氧洞,10月南极上空臭氧浓度达到最低。随着气温回升、PSC消解,11月极地涡旋瓦解,来自中纬度饱含臭氧的空气进入极地上空和极地空气混合,南极的臭氧量才会逐渐回升恢复正常。北极的极地涡旋强度和PSC不若南极,故臭氧量减少就不如南极明显。

1.根据此篇文章的报导内容,于何时何处所造成的臭氧洞范围最大?

(A)每年6月南极冬季 (B)每年10月南极春季 (C)离地20~30公里的平流层 (D)离地10~50公里的平流层 (E)离地25~30公里的平流层

2.根据此篇文章的报导内容,最大的臭氧洞所笼罩之范围为何?

(A)南极大陆 (B)南美洲部分地区 (C)北美洲 (D)北极上空 (E)北半球

3.根据此篇文章的报导内容,下列MADE IN TAIWAN的商品中,何者的产制或使用过程中可能会造成CFC-13逸漏?

(A)日立冷气 (B)华硕主机板 (C)南亚塑料 (D)厨房魔术灵 (E)正新轮胎

4.根据此篇文章的报导内容,臭氧洞易发生于南极上空的原因为何?

(A)地理环境 (B)气候条件 (C)极地平流层云 (D)极地涡旋 (E)日夜温差过大

5.根据其它信息媒体的报导内容,可知氟氯碳化合物(CFC)亦具有温室效应气体的特性,下列叙述何者正确?

(A)温室效应指数:CO2>CH4>CCl3F (B)CCl2F2的温室效应指数为CO2的25000倍 (C)气体分子中的原子数愈多则温室效应指数愈大 (D)CFC和CO2皆是造成目前全球增温的主因 (E)CFC与酸雨成因亦密切相关

【答案】1.(B)(E) 2.(A)(B) 3.(B)(D) 4.(A)(B)(C)(D) 5.(B)

阅读(20)

红树林是热带和亚热带河口沼泽特有的生态系,能生活在这个生态系中的物种(如水笔仔),必须能忍受潮汐带来的盐度变化。此外,不是每条河流的河口都能生长红树林,它还需要下列的条件:(甲)足够的淤泥、(乙)丰富的营养盐、(丙)水中有充分的溶氧、(丁)随海流或潮水漂来的胎苗、(戊)少受人为干预,才可能形成红树林。红树林能保护河口地带,降低因洪水冲刷而导致的泥土流失。另外,由于沼泽生态系的物质循环快速,基础生物量高,近海生物都必须仰赖红树林的养育。可惜我们的红树林正在急速消失之中,所残存的面积也都很小。目前国人常到关渡等地区观察红树林。如果你想详细观察红树林,建议最好选在干潮时间,以便观察沼泽地上的丰富生物相。

1.下列哪一个问题在这篇短文中找不到相关的信息?

(A)在何处较易找到红树林 (B)红树林的面积那么小,我们为什么还要保护它 (C)鱼虾贝类与禽鸟为什么常在河口地带栖息 (D)细胞如何调节以适应海水盐度的变化 (E)水笔仔的枯枝败叶落满了泥摊,脏兮兮的,有什么用

2.台湾中部的大肚溪口多为砾石及砂岸,虽在砂滩上看到水笔仔的胎苗,但却没有红树林,其主要原因可能缺少上述短文中所列的那一个条件?

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)戊

【答案】1.(D) 2.(A)